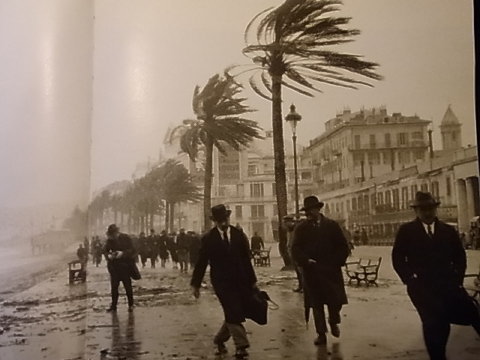

日本列島が天候不順のツボにハマッテしまっている。

そう、今年に入ってからずっとだ。毎週のようにやって来る低気圧が北風と冷たい雨を降らす。低気圧が過ぎ去ると南西の風と暖かさ。それが交互に来てるみたいだ。

今年は天候異変に見舞われる年となりそうかなと危惧している。現実的な問題として観光客の減少や野菜の高騰がある。稲作にも影響がなければいいが。

冷たい雨の降る中、古い友達に会いに武道館に行ってきた。キャロル・キングとジェイムス・テイラーに会うために。

二人揃ったコンサートを聞けるなんて夢だと思っていた。40年前、まだ中学生だった私は同級生の家で初めて聞いたキャロル・キングの「タペストリー」をいまだに愛聴しているし、ジェイムス・テイラーもサンドカフェの開店以来毎朝欠かさず聞いている。そんな二人が目の前に居るだけで、買い込んだビールの勢いも手伝いウルウルしてしまった。選曲も70年代の古い名曲ばかりだ。

多分、この日来ていた客層の大半を占める40代後半から60代のファンも感慨深い日になったに違いない。

終盤二人で歌った大好きな曲「君の友だち」はこころに染み渡った。

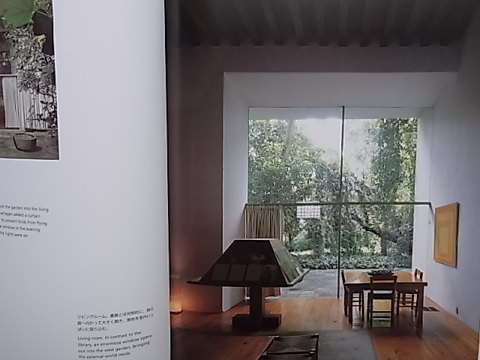

とてもインスパイアされるDVDを観た。友人のペンションオーナーから頂いたものだ。以前、青山のワタリウムで開催されたメキシコの建築家「ルイス・バラガン」のDVD。

メキシコシティにあるバラガンの自邸と庭は素晴らしい。メキシコの強烈な光の遮光と調光。それによって生まれる陰影。リビングでは、大きな十字の窓枠でワイルドな庭を眺められるが、部屋の隅は昼でも間接照明が必要な暗さになっている。台形の巨大な書見台には大好きなピカソの画集やポスターのほかお気に入りのレリーフ(彫刻)などが置いてある。

光と共にメキシコらしさが際立つのが色彩感覚で、壁に塗られたピンクやイエローがとても映える。光と影、ナチュラルさとビビッドなカラー、モダンな空間構成とワイルドな庭園。コントラストの芸術。

映像の端々に出てくるバラガンの言葉が印象深い。

孤独とは良い友達のことです。私の建築は、孤独を怖がったり、避けたりする人たちの物ではないのです。

静けさは、苦しみと恐れを真に治療します。

私の家は、私の心の避難所です。冷ややかで合理的なだけでない、心を揺り動かす建築なのです。

薄明かりは、精神を集中させることのできる場所と言う考えを表現しています。薄明かりが無くして人間は自身の抱える問題や夢に入り込んで行くことができるのでしょうか。

私は直感、そして読書と旅の間の観察を自身のベースとしています。

庭は、神秘と謎のあるべきものです。

ソマリア近海に出没する海賊から一般船舶を護衛するため、アデン湾に行っていた知人が久しぶりに店に来てくれた。無事だったことに安堵を覚えると共に忙しいなか遠くまで足を運んでくれたことに感激。

いつもの深煎りコーヒーを飲みながら、いろいろな話を伺っていると小さな置物を車から持ってきてくれた。それは石を彫って作った高さ10cm強のきれいなピンクがかったベージュの象の置物だった。

向こうは仕事が無く、採れる石を使って大人たちが彫り、子供が磨いたりして売っているのだと聞いた。ソマリアという国は世界でも最も貧しい国だと新聞で読んだことがある。貧しい国で内戦が絶えないとなると悲惨だ。海賊の発生するバックボーンはそこにある。

この小さな象の置き物の向こう側にはそんな世界があった。

末娘の引越しと入学式で3日間東京に滞在した。その間半日ほど時間が出来たので一年ぶりに新宿に行ってきた。

新宿は、私が高校生の時アイビーファッションの服を時々買いに訪れていた懐かしい想い出がある街だ。

今回もまず伊勢丹メンズに寄って一階奥のシガー売り場で何本か購入後ファッションブランドをチェック、しかしチェックのみで買わず。景気良く買っているのはやはりチャイナメンズ。店員の人たちの対応も抜かりが無い。それから紀伊国屋で洋書の立ち読み。ちょっと疲れてきたので以前から入ってみたいと思っていた「ブルックリンパーラー」へ。

マルイアネックス店の地下にあるこのカフェは、ブルーノートの姉妹店。広々とした店内は壁一面が本棚になっていたりレンガが貼ってあったりニューヨークのロフトをイメージしていて大人びた雰囲気。ここではニューヨークの地ビールを飲んだ。音楽はブルーノート系だけあってケニー・ランキンなどいい感じのジャズが流れていた。ここではタバコを吸わない人もあえて喫煙席をお勧めしたい。喫煙席は一段高くなっていて見晴らしが良く、席がソファーなのもゆっくりできる。

この日は桜が見ごろなのか新宿御苑方面に大変な人の行列が続いていた。

いいアルバムを聞いた後、いい映画を見た後などはちょっとした小旅行をしたような気分になる。

最近、何となく買った2枚のCD。シャーデーの「SOUDIER OF LOVE」とビル・エバンスの「I Will Say Goodbye」はそんなアルバムだ。

ミュージシャン、シンガー、などいろいろ呼び名はあるがアーティストと言う呼び方がシャーデーには似合う。常に美を感じさせるところが。

10年ぶりのこのアルバムは現代の時間の概念に逆行するかのように重くゆっくりと進行し、全体に荘厳とした雰囲気が漂っている。アルバムジャケットだが、黒く重い雲に覆われた今と言う時代にかすかに薄日が射し込んでいる。その薄日はシャーデーの歌う愛なのか。そんなイメージ。

ビル・エバンスは一番好きなピアニストの一人で、持ってるアルバムも一番多いはず。全部いいけど「Sea Scape」と言う曲が特に好き。でも買おうと思った動機は「I Will Say Goodbye」ってタイトルに惹かれたから。インナセンチメンタルムード。

岸の方から海に向かって吹く風をオフショアと呼び、海面がきれいにシェイプされ波乗りには向いているとされる。ただこのオフショアが強すぎると波しぶきが目に入るし私のようなロングボードだと板が風に押し返されぎみになり、なかなか波に乗りにくくなってしまう。

この前の休日はまさに強烈なオフショアの日だった。しかも曇天で時々サイズのあるセットも入る。この状況でカミさんは海に入るのを躊躇していたが無理に誘い一緒に波乗りをした。

波が砕けるたび強烈なオフショアにより波頭から沖に向かってシャワーのように波しぶきが降り注ぐ。しばらく時間がたってからカミさんが私に言った。

「なんか気分良くなって来た」と。実は私もそれを感じていた。曇り空のグレーの海で強い風と波のなか、なぜいい気分になったのか?

原因はたぶんマイナスイオンだろうと思う(滝つぼの近くとかで多く発生するという)。強い風の日にサーフすることは珍しくないが、その日は何かの要因が重なりマイナスイオンが沢山発生したのではないか。

波のコンディションはハードだったがナチュラルハイな時間を味わった。その夜、家族でとんかつを食べに出かけたのはマイナスイオン効果によるものかどうかは定かでない。

今年の初めに海賊が出没するというソマリアに行っている海上自衛隊の知人から便りをもらった。その中で印象的な言葉があった。

近況報告の最後に「やっぱり日本はいい国ですよ!」と書いてあった。

海賊に攻撃されても反撃できない自衛隊の艦船は逃げるしかない。命がけともいえる現場で思った言葉だと思う。

世界的に見ても日本は微温的平和の中におり、物質的豊かさでは相当上位にあると思う。自分達の先人が築いてくれた礎の上に我々の今の生活基盤がある。平和だけでなく車もパソコンも今飲んでいるビールも皆先人が生み出してくれた物。

日々いろいろあるけれど、そのハガキを読んだら我々は恵まれていると再認識した。

浅草のGUILDという革工房のi phoneケース。ブライドルレザーでカラーはハニー。でもi phoneは裸がいちばんカッコイイのかもしれない。

i phoneを使う前は電波の状況が不安だったが特に不便さは感じていない。私はメールとか電話のヘビーユーザーでは無いのでスイスアーミーナイフ的にi phoneを使っている。電話、カメラ、i pod、電子辞書、ナビゲーション、ネットなどがこれ1台で済む。特に私は辞書のアプリの使用頻度が高い。

バッテリーの問題も慣れと、サブバッテリーで解決できると思うが。

休日の波乗りの後にいつも立ち寄るカフェがある。自宅近くの「オルネカフェ」だ。海から上がってまっすぐ家に帰るのではなく、暖かい飲み物と甘い物にありつきマッタリと心地よい疲労感に浸りたいから。

私はいつもスパイスミルクティーとブリオッシュをオーダーする。ブリオッシュは温めた上から蜂蜜とナッツがかけてありとてもおいしい。

その「オルネカフェ」で先日金継ぎ教室があり、仕事の合間を抜けて参加した。自己流でエポキシを使った簡単な金継ぎは何度もやっていたが漆を使った金継ぎを是非やってみたかったからだ。

行って見ると7~8人の生徒と美人の先生だった。それぞれ欠けた器を持ち寄り金か銀(錫)で繕った。世界広しといえども割れた器を金や銀で補修し、ましてや全く違う陶片を欠けた箇所に金で継ぎ(呼び継ぎ)そこに新たな美を見い出すなど日本固有の美意識だと思う。

物を大切に使い込むだけでなく、そこに美しさも加わり言うことが無い。